【南方日报】中山一院百年废弃红楼大变身,成医院新地标

位于广州越秀区马棚岗的一座近百年历史的废弃红楼,多年来无人问津。如今,它旧貌换新颜,成为一栋展现百年“中山医”文化的院史馆。

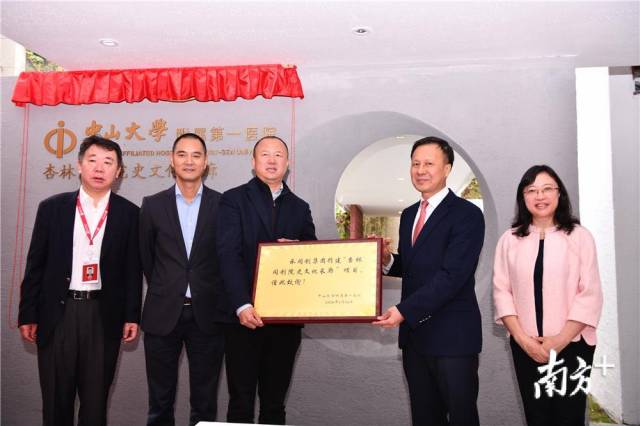

1月16日上午,中山大学副校长、中山大学附属第一医院院长肖海鹏等嘉宾共同为中山一院“杏林同创院史文化长廊”揭牌。

揭牌仪式

揭牌仪式

该院党委书记骆腾表示,这一道长廊呈现医院百年文化,将成为中山一院新地标。

老建筑“换新装”,散发时代魅力

中山一院“杏林同创院史文化长廊”坐落于马棚岗,中山一院邱德根楼旁,由一条展示医院发展历程和成就的文化长廊、一条杏林小道和一栋院史小红楼组成,并通过连廊把有近百年历史的办公楼(灰楼)和院史小红楼连成一个有机整体。

沿着文化长廊即可进入院史小红楼,小红楼原本是一栋有着近百年历史的废弃建筑,墙壁斑驳、设备陈旧,多年来无人问津,连许多员工都不知道它的存在。

改造前的红楼破败不堪。

改造前的红楼破败不堪。

改造前的红楼破败不堪。

改造前的红楼破败不堪。

改造前的红楼破败不堪。

改造前的红楼破败不堪。

经过15个月的设计改造后,小红楼焕然一新,用现代化形式将历史文物表达出来,复古又别致。

小红楼保留了民国时期的地砖、旋转楼梯等设计,地砖边角泛黄的痕迹、台阶上一深一浅的印记皆是岁月的见证。

红楼保留了原来的复古格局

红楼保留了原来的复古格局

据了解,红楼里的民国时期的小花砖原本脏污破损,在改造中,这些花砖被一块块从地面上撬出来清洗,再小心翼翼地铺回,成为如今改造后的小红楼地板砖。

民国时期的小花砖

民国时期的小花砖

小红楼又与现代装修工艺相结合,为老建筑换上“新衣”,楼顶天台闹中取静,布置有花草盆栽和沙发座椅,是医务人员舒缓压力的好去处。

楼顶天台成为医务人员休闲好去处

楼顶天台成为医务人员休闲好去处

首次展出医学史上的手术老病案

在历史文化长廊和院史小红楼内,有一批珍贵的历史文物、资料正在展出。其中就有著名心血管专家郑振声教授发明的体外反搏装置部件。

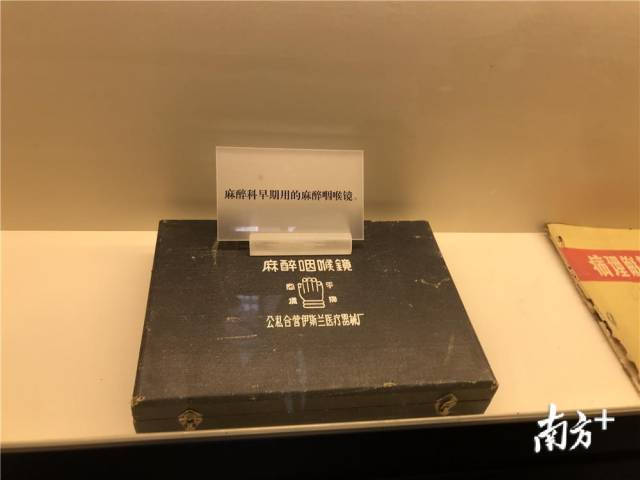

院史馆展示的老文物——麻醉咽喉镜

院史馆展示的老文物——麻醉咽喉镜

体外反博机

体外反博机

1975年9月,郑振声等在国内率先采用自主研制的主动脉内气囊反驳装置,成功抢救一位冠心病急性心肌梗塞并心源性休克的患者,属全国首例。

这里还有数十年前医院专家们发明的手术器械和手工绘制的精美手术图,如麻醉科早期用的麻醉咽喉镜、人工心肺机等。还有中山大学容庚、商承祚教授的弟子陈伟湛老先生的书法作品。

文化长廊上陈列有数百幅新旧照片,回顾了医院自建院以来110年的磅礴历史。

从1910年广州乡绅创办的“公医院”发展到如今的百年老院,度过风雨、几经易名,如今更显蓬勃之气。

医病医身医心、救人救国救世的家国情怀,代代传承的红色基因,成为此次图片展览的特色亮点。

在医院发展过程中起到重要作用的宗师级人物如红色医学教育家柯麟、八大一级教授等人的历史小传也悉数展出,展现了几代中山医人为国家和人民卫生事业作出的历史贡献。

文化长廊

文化长廊

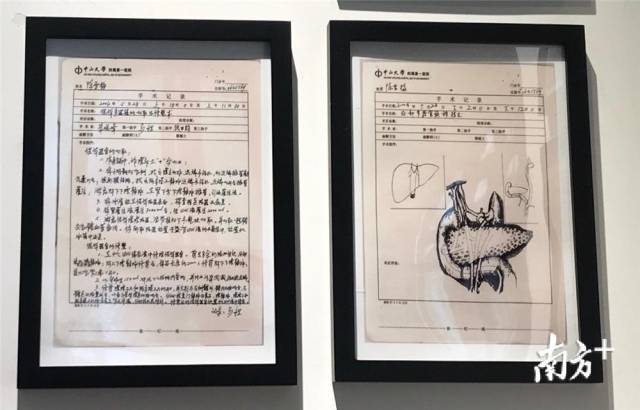

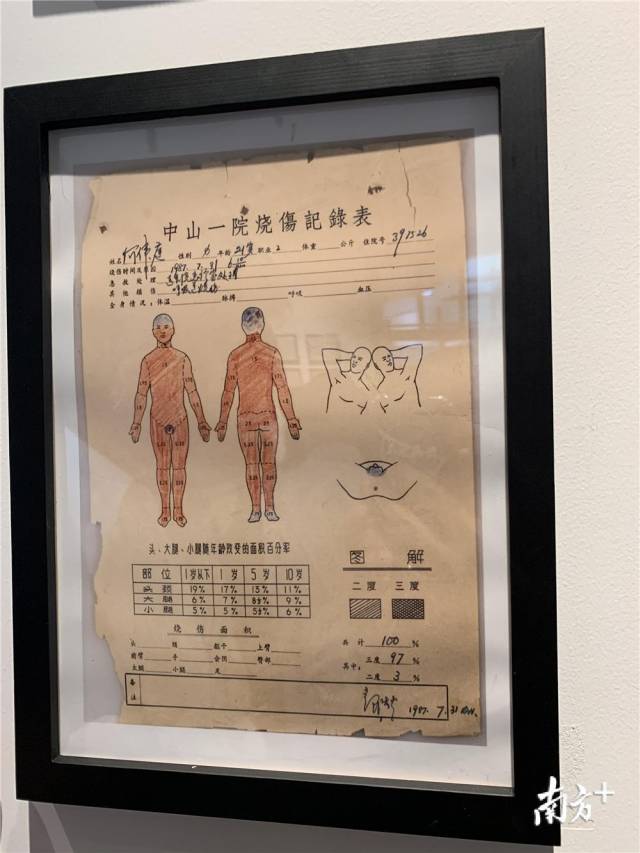

值得注意的是,院史小红楼还首次展出了一批在医学发展史上有里程碑意义的手术老病案,如世界首例100%烧伤病人抢救成功、亚洲首例腹部多器官移植成功等重大技术突破的病案,还原了当时的救治过程。

首次展出一批手术老病案

首次展出一批手术老病案

首次展出一批手术老病案

首次展出一批手术老病案

【记者】李秀婷

【实习生】陈雅洁

【通讯员】彭福祥 梁嘉韵

报道链接:https://static.nfapp.southcn.com/content/202001/17/c2997511.html?colID=2147483647&code=200&msg=%E7%99%BB%E5%BD%95%E6%88%90%E5%8A%9F&evidence=c65aabff-cba4-48b1-b419-a54a4814998c&firstColID=1374&appversion=6210&from=singlemessage&isappinstalled=0&layer=2&share_token=&date=bnVsbA%3D%3D

2020-01-17